この商品も注目されています

図録本茶道美術墨跡墨蹟写真解説釈文国宝重文高僧禅林禅語偈法語書下文掛物茶掛軸茶道具表千家裏千家武者小路千家薮内流遠州流草人木書苑

匿名配送

商品説明

ご覧下さりありがとうございます。画像の後に、商品説明がございます。

本の出品です。

【即決】ご入札いただければすぐにお取引が成立します。

草人木書苑 茶道美術 墨跡

監修

千宗室 裏千家 家元

顧問

千宗左 表千家 家元

千宗守 武者小路千家 家元

藪内紹智 藪内流 家元

小堀宗慶 遠州茶道 宗家 遠州流

山田宗偏 宗偏流 家元

淡交社

1982年 初版

金箔押し布張り上製本

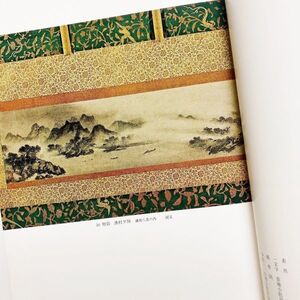

作品写真図版フルカラー

解説写真図版モノクロ

30.5x21.6x2.5cm

191ページ

※絶版

日本の茶道六大流派の各家元・宗家が監修した、

国宝・重要文化財、名物はじめ、茶道美術の正真正銘・本物中・最高峰の

茶道具ばかりを集めたフルカラー写真図録本全集「草人木書苑」のうちの一冊。

本書は 墨跡。格の高い茶席に欠かせない、茶席の禅語、高僧の遺墨51点。

図版はカラー写真で、伝来、寸法、古文書などの所載、表具、見どころや由緒など詳細に解説したもの。

参考文献、釈読、書き下し文、解説、系譜、用語解説なども収載。

総説・解説は、芳賀幸四郎(東山文化研究の第一人者。 禅を極め、臨済宗妙心寺派系の法を嗣ぐ老師。如々庵洞然。自ら一行物の墨蹟を数多く残すとともに、老師として禅語の解説書も著した。)がわかりやすく解説。

内容充実の、茶道・骨董品・茶道具・日本美術・東洋美術など愛好家必携、大変貴重な資料本です。

【刊行のことば 千宗室】全集全体の序文

日本の茶道は、その成立の初期から今日まで、綜合的な文化体系として、日本人の生活文化の基調としての役目をはたしつづけている。

日本人固有の審美的な美意識から、茶室・茶庭といった建築空間の構成、各種道具の生活工芸としての造型、点前作法に見る坐作進退の姿勢、懐石を中心とした飲食の意匠性まで、日本人の生活基盤のなかに、ふかく根ざして、伝統的なくらしとなって生きているのである。

ところで、この茶道の真髄を把握するためには、どうしても通らなければならない関門のあることを忘れてはならない。それは、茶道を構成する道具に対する知識と鑑賞眼の琢磨である。実は、茶道の極意は、この第一の関門を初歩としながらも、これを究極とするとも言われるものである。

目利ニテ茶湯モ上手、数奇ノ師匠ヲシテ世ヲ渡ル(茶湯者卜云、一物モ不持、胸ノ覚悟一、作分一、手柄一、此三箇条ノ調タルヲ侘数奇卜云々 唐物所持、目利モ茶湯モ上手、此三箇モ調ヒ、一道二志深キハ名人卜云也

と『山上宗二記』にあるように、茶道具の鑑賞が、古来、如何に重視されていたかがわかる。だから、今日の茶道を、文化遺産として考えるとき、精神文化さえもが、道具を中心とした造型遺産に内包されると考えてもよいのである。

このたび『茶道美術全集』の刊行を企図した。それは、茶道の造型遺産をとおして、茶道の美の真実を体系化することにある。

幸いにして、多くの読者諸賢とともに、美の宝庫の中に遊ぶよろこびをわかちあい、明日への茶道人の歩みの資たらしめんとねがうのである。

【目次より】図版には、釈文、表具・一文字・風帯・中回シ・上下も紹介

原色図版

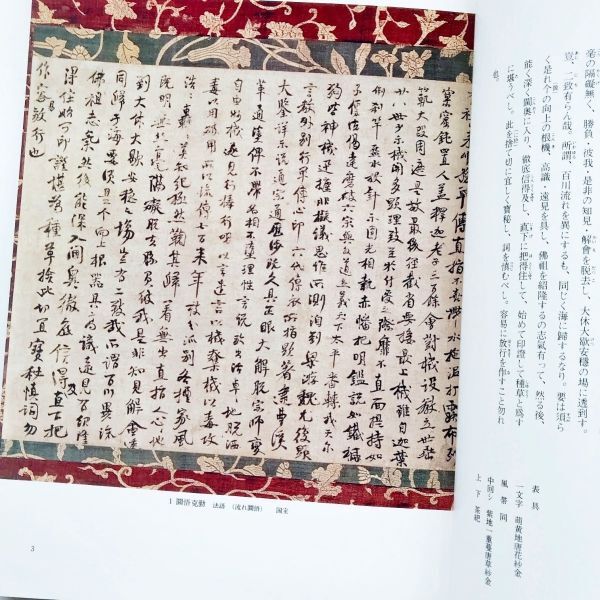

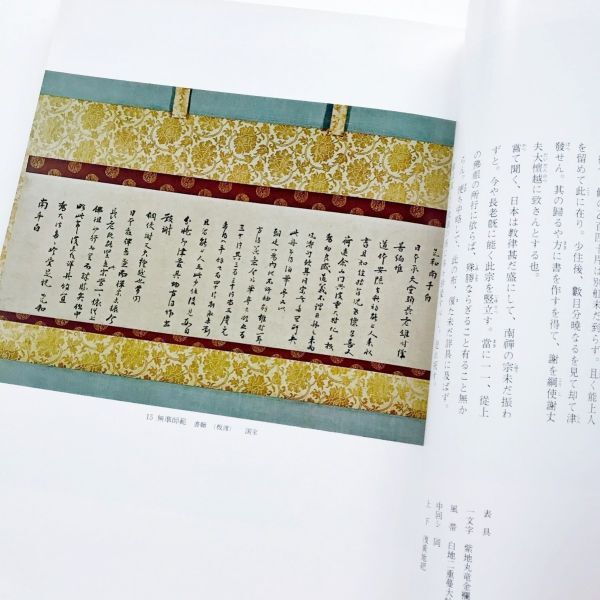

圜悟克勤 法語 流れ圜悟 国宝

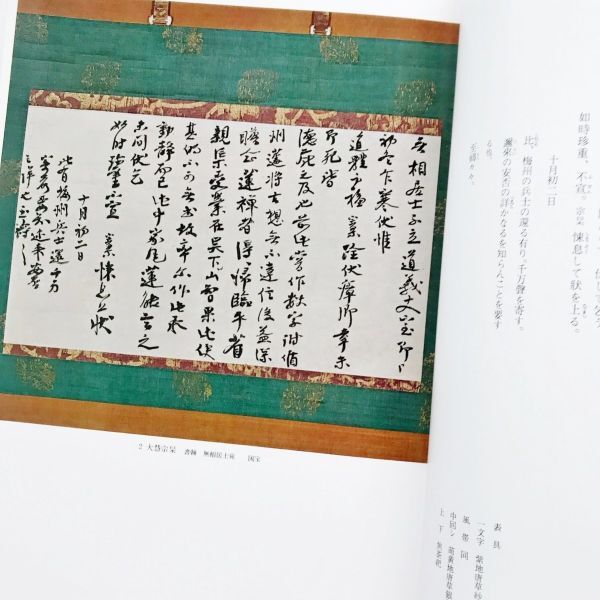

大慧宗杲 書翰 無相居士宛 国宝

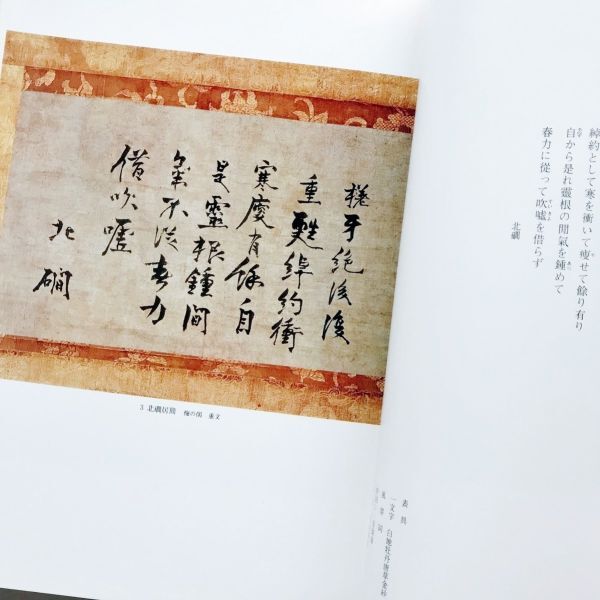

北石間居簡 梅の偈 重文 重要文化財

参寥道潜 書翰 重文

拙庵徳光 偈頌 金渡の墨蹟 重文

笑翁妙堪 古稀賀頌

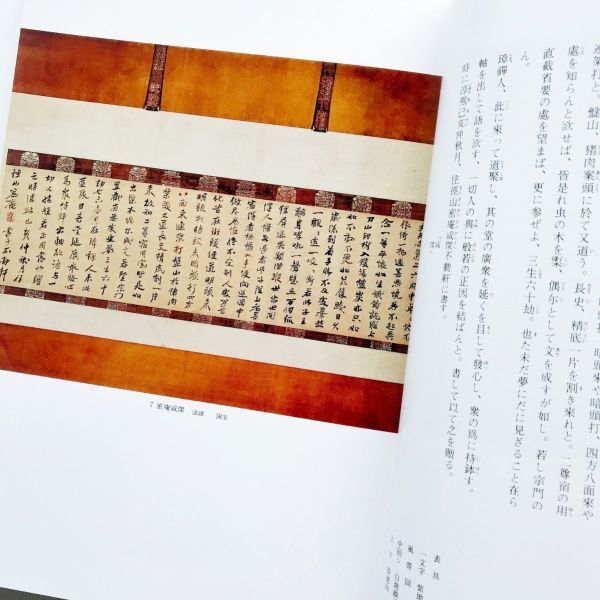

密庵咸傑 法語 国宝

偃溪広聞 偈頌二首

大川普済 偈二首 重文

物初大観 黄山谷草書跋 重文

東陽徳輝 書翰

元叟行端 曇幽禅人に示すの偈

滅翁文禮 春遊の詩 重文

茨藜正曇 法語

無準師範 書翰 板渡 国宝

癡絶道冲 上堂語 重文

横川如拱 挂杖の歌 重文

虚堂智愚 述懐の偈 破れ虚堂 国宝

虚堂智愚 無極の韻に和する偈 重文

南浦紹明 法語

石渓心月 法語 重文

蘭渓道隆 法語 国宝

希叟紹曇 達磨大師賛

断谿妙用 送別の偈

古林清茂 送別の偈 国宝

竺仙梵僊 偈頌 重文

霊石如芝 鉄牛の偈 重文

無爾可宣 送別の偈 重文

竺田悟心 送別の偈 重文

龍巌徳真 無夢の偈 重文

楚石梵埼 臨済示衆の語

月江正印 送別の偈

即休契了 餞送の偈 重文

南楚師説 送別の法語 重文

了庵清欲 送別の偈 国宝

中峰明本 書翰 重文

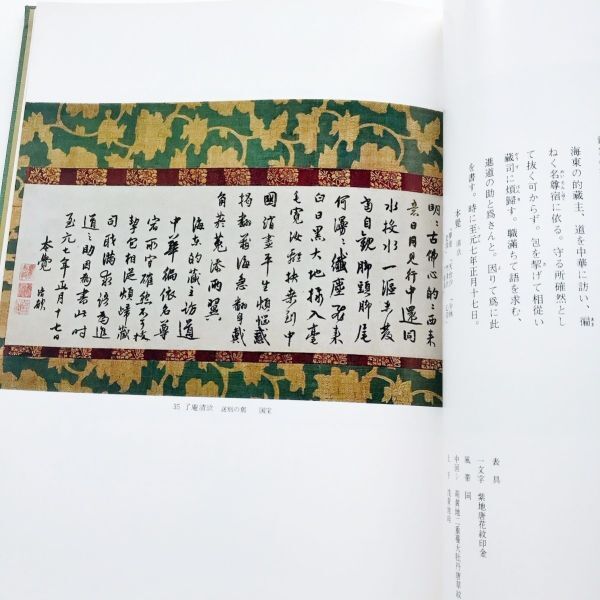

馮子振 偈三首 重文

馮子振 無隠元晦に与うるの語 重文

兀庵普寧 大慧の法語

大休正念 書翰 重文

無学祖元 上堂の偈 重文

高峰顕日 高雄山に遊ぶの詩 重文

清拙正澄 秀山の偈 重文

一山一寧 六祖の偈 重文

明極楚俊 振首座の賦 重文

宗峰妙超 虚堂秋風の偈

宗峰妙超 法語 重文

夢窓疎石 閑居の偈

寂室元光 付衣の偈 重文

石室善玖 寒山詩

一休宗純 遺偈 重文

総説 芳賀幸四郎

図版解説 芳賀幸四郎

五山・十刹・甲刹一覧

禅宗法系略

【総説 より一部紹介】

書と墨蹟

中国においては、古くから、書は絵画とならぶ芸術と目され、「琴棋書画」という熟語の示すように、書は君子・知識人の重要なたしなみの一つとされてきた。それだけに王羲之・欧陽詢らの名書家があいついであらわれ、その書すなわち書蹟・筆蹟がこよなく尊重され、鑑賞されてきた。墨蹟あるいは墨跡とは、紙や布帛に墨筆で書かれた文字のことで、本来は書すなわち書蹟・筆蹟ないし手蹟と同義語である。

書を墨蹟とよぶことは、諸橋『大漢和辞典』や先人の研究が指摘しているように、『宋書』の「范曄伝」に「示すに墨迹を以てす」とあるから、六朝時代(3世紀前半~5世紀後半)にすでに始まっていたことが知られる。そして唐代の文豪韓愈の『高君仙硯銘』にも「墨跡文字之祥」という句が見えるから、唐代においても墨蹟という語の行なわれていたことが察せられる。しかし、それが一般に使われるようになったのは、文雅風流の趣味のいちだんと高揚した宋代にはいってからのことと推定される。『宋史』の「真宗本紀」に「太宗の墨蹟を天下に賜う」とみえ、また「古書墨蹟その中に蔵す」とあるなど、宋代の文献に墨蹟の文字がようやく多く見えてきている。ともあれ、墨蹟とはこのように筆蹟と同義語で、せいぜいが名家の筆蹟というほどの意味であった。

中国における書・墨蹟尊重の風は、わが国にも早く伝わり、中国名家の書蹟が伝来し、世にいう三筆、ついで三跡などの名書家があらわれ、平安末期には流麗な草仮名で和歌なども書かれるようになった。これらも本来の意味では墨蹟と呼称してよいはずのものである。しかし、わが国の慣用語としての墨蹟はもっと限定されたもので、もっぱら禅僧の書・筆蹟の意味である。本書でいうところの「墨蹟」とは、この慣用語としての墨蹟のことである。

禅林における墨蹟尊重

南宋の禅僧無文道サンの詩文集『無文印』をみると、そこに「皎如晦の墨蹟に跋す」という一文が見いだされる。(中略)このようにして、中国および日本の禅僧、とりわけ臨済宗楊岐派の禅僧の墨蹟を尊重し、祖師・先徳の遺風をしのぶよすがとしてこれを鑑賞する風が、南北朝時代以後、わが国の禅林に流行したのであった。そして、この風潮をさらに高揚させ、禅林だけではなく、世俗社会にまで普及させるうえに大きな刺激となったのは、茶の湯の興隆であった。

茶の湯と墨蹟

喫茶の趣味は、周知のように、禅宗およびそれに付随した新奇な禅宗文化、唐物趣味と密接に関係しながら勃興し、普及したものである。そして中国禅僧の墨蹟と中国画家の筆になる絵画とは、その唐物趣味をみたすのに最も適したものであった。とはいえ、南北朝時代から室町初期にかけて流行した茶寄合-闘茶中心の遊戯的なこの茶寄合においてその会席に掛けられたのは、『喫茶往来』をみれば明らかなように、中国から舶載した絵画だけであった。ついで室町中期になって、東山殿足利義政と同・能阿弥ららに荷担されて、芸術鑑賞を主とした貴族的な茶会、唐物趣味でよそわれた書院の茶のおこったことは何人も知るとおりであるが、この書院の茶において床の間に掛けられたのは、依然として舶載画だけであったと推定される。

けだし『君台観左右帳記』は足利義政の秘蔵した美術品・茶器および座敷飾りを解説したものであるが、そこには中国画人の説明や茶入れの解説はあっても、墨蹟に関する記載は一行もみえないからである。このことはまさに、墨蹟と書院の茶とがほとんど無縁であったことを謳るものでなければならない。この段階までは、墨蹟の尊重と鑑賞とは、おおむねまだ禅僧社会だけにとどまっていたのである。

墨蹟が茶席の床に掛けられるようになったのは、「茶祖」村田珠光が四畳半の茶室を工夫し、わび茶を創始してからのことといわれ、『山上宗二記』は「墨蹟之事」の冒頭に、当時堺の伊勢屋道和の所持していた圜悟克勤の墨蹟をあげ、「是「昔、珠光ノー休和尚ヨリ得玉フ墨蹟ナリ。墨蹟ノ掛初也」と記している。珠光が一休宗純に参禅したことは諸種の史料からみて確かな事実であり、その彼がみずからの体得した禅の精神をもって先行の喫茶の方式―禅院の茶礼、書院の茶、下々の茶を統合して、わび茶の方式を工夫した点からみて、珠光が一休からもらった圜悟の墨蹟を掛けたのが、茶の湯における墨蹟の掛け初めだという伝承は、事実と認めてよいであろう。

珠光に始まった墨蹟を茶室の床に掛ける方式は、珠光流のわび茶が堺・京都などの新興の富商らの間に流行するにつれてひろまり、ことに珠光から圜悟の墨蹟をゆずられた後嗣の村田宗珠が妙心寺の大休宗休に親近し、十四屋宗悟が大徳寺の古岳宗亘に、武野紹鴎が古岳の法嗣の大林宗套に参禅するというように、富商茶人の多くが堺の南宗寺や大徳寺の禅僧に親近したので、茶室に墨蹟を掛ける方式はいよいよ定着するようになった。

堺の豪商天王寺屋の惣領、津田宗達の茶の湯日記は、十六世紀中ごろ即ち創成期茶道の様相を知る上に最もよい史料であり、その「他会篇」には天文十七年十二月から永禄九年三月まで足掛け十九年間における約四百

三十回の茶会の記事がある。そのなかには「茶湯常の如し」とあるだけのもの、あるいは参会者名を記しただけのものもあり、床飾りのことを記してないものもあるが、床飾りを記した分についてみると、掛物でなく葉茶壺・茶入・花などを飾ったもの約百回、絵画を掛けたもの約百回、墨蹟を掛けたもの約六十回となっている。前に絵画や墨蹟を掛け、あとに花や壺に変えた場合もあり、贅語のある絵を掛けた場合もあり、匆々の間のこととて、その数え方は厳密とはいいがたいが、右の数字でおおよその傾向は察せられよう。すなわち、このころになると、書院の(中略)

なお今日、墨蹟として鑑賞されているものには、道号の二大字、山号・寺号・庵号などを書いたもの、法孫のために書きのこした遺誡、禅院内の規則を書いたもの、語録の一部や古則公案ないし古尊宿の偈頌などを書いたもの、仏語・祖語や詩人の詩を書いたもの、とりわけ、それらの一句を書いた世にいう一行物などさまざまある。

墨蹟鑑賞の心構え

墨蹟を拝見し鑑賞するうえで心すべきことはいろいろあるが、紙幅の余裕もないので、最も基本的なこと四箇条だけを、つぎにあげておこう。(後略)

ほか

【作品解説より 一部紹介】

圜悟克勤 法語 流れ圜悟 国宝

寸法 全体 縦129.0cm 横64.0cm

本紙 縦 44.0cm 横52.0cm

所蔵者 東京国立博物館

『碧巌集/碧巌録』の大成者として名高い圜悟克勤が、北宋末の宣和六年にその法嗣の虎丘紹隆に与えた法語の前半である。圜悟の禅宗史上における地位の重要さと、これが現存の禅林墨蹟中で最古のものであることとのために、古来、墨蹟の第一とされてきたものである。

(釈読)

祖有りて已来、唯単伝直指に務め、帯水佗泥、露布を打し粢窟を列ねて、人を鈍卮するを喜ばず。蓋し釈迦老子三百余会、機に対して教を設け、世に立ちて範を垂れ、大段周遮なり。是の故に、最後は径截省要、最上の機を接す。(略)

(解説)

『圜悟仏果禅師語録』および「圜悟心要」に、これと同文の「示嶐知蔵」という法語が採録されているが、それによると、この法語はその前半で、この後にさらに約三百五十字(漢字)から成る後半があり、その末尾に、(略)

この法語はさすがに含蓄が深く、かつ長文なので、一節ごとに註解を施すことにしよう。(略)

本墨蹟は「流れ圜悟」と呼ばれている。それはこの墨蹟がもと薩摩の坊の津に流れついたという伝承にもとづくものである。この墨蹟はその筆致に遅滞し礙著するところや、文字の誤りもあり、その真偽はいささか疑問であるが、由緒正しい伝来と古来尊重されてきた事実に敬意を表しておくべきであろう。

本幅は十五世紀初頭には堯甫蔵主の所持であったが、やがて大徳寺の塔頭大仙院に移り、さらに堺の豪商茶人谷宗卓の所蔵となった。『津田宗及茶湯日記』および神屋宗湛の『宗湛日記』には、それぞれ本墨蹟の拝見記があり、『山上宗二記』にも、名物墨蹟としてあげられている。そしてこのころにはまだ切られてはいなかった。本幅はその後谷家を出て祥雲寺に移り、文化元年に金二千五百両と永代毎年米三十俵という値段で松平不昧に買い取られ、雲州松平家に伝わったか、昭和の初年に同家から帝室博物館に寄贈され、いま、東京国立博物館に引き継がれている。

なお本幅には、元の東巌浄日の墨蹟、おなじく元の師仙并行珍両筆の墨蹟、古岳宗亘および雲英宗偉の点字、春屋宗園から古田織部あての書状、谷宗卓あての伊達政宗の書状などが付属している。

一休宗純 遺偈 重文

寸法 (略)

所蔵者 真珠庵

大徳寺派の巨匠で、風狂をもって知られた一休宗純が、その示寂にさいして書きのこした遺偈である。

(釈読)

須弥の南畔

誰か我が禅を会す

虚堂来也

半銭に直せず

東海純一休

(解説)

一休宗純は応永元年、後小松天皇の落胤として生まれ幼少で出家し、天龍寺・建仁寺と移ったがその宗風にあきたらず、関山烈玄の法孫の謙翁宗為につき、その寂後、大徳寺派の華叟宗曇について辛参苦修し、その法を嗣いだ。その後、京都・堺などの小庵を転々していたが、文明六年勅命により大徳寺住持となった。しかしまもなく辞し、真珠庵や山城薪の酬恩庵などに退居した。

当時、大徳寺は「官寺」の五山派に対し在野派の立場にあったが、一休はその大徳寺派内部においてさえ主流派の養叟宗頤と対立して反主流の立場をとり、従来の出家的、禁欲的、貴族的な禅に対して在家的、人間的、民衆的な禅を挙揚した。彼は聖僧ぶったり格式ばることをきらい、みずから「狂雲」と号して風狂な所業をあえてしたが、これは彼の本来の真摯さと正義感とが、当時の世相とりわけ禅界の腐敗堕落に激し、屈折して表現したものであった。彼の書風もこの人柄をよく反映して、書法にこだわらぬ破格なものであった。

本幅は彼が示寂に臨んで、文明十三年十一月二十一日にしたためた遺偈で、その大意はつぎのようなことである。ちなみに仏教の世界観によれば、全宇宙の中心に須弥山がそびえ、その四方に大海があり、南方の大海に浮ぶ洲を閻浮提また南閻浮洲という。これがいわばこの地球にあたるもので、それが偈にある「須弥の南畔」である。

また「虚堂」はいうまでもなく南宋の虚堂智愚のことで、一休はしばしば「虚堂七世の孫」と自署し、虚堂を大いに崇拝していた。「虚堂来也」は「虚堂来るも也た」の意である。この偈は、この南閣浮洲すなわち世界には、わしの褝のわかるものは一人もおらん。

よしんば虚堂知愚和尚が今ここに出現してきたとしても、半文銭ほどの役にもたたんわい。わしの禅をいかんともすることはできない。

という意味である。一休はこれよりさき、

華叟の孫、禅を知らず

狂雲(一休)面前、誰か禅を説く

三十年来肩上重し

一人荷担す、松源の禅

という自賛の偈を作っているか、これと一脈相通ずるものがある。いやしくも大法を荷担して、これを挙揚するには、これだけの大自信がなければならない。しかし、一休のこの遺偈は単なる傲慢不遜でないことはもちろん、単にこの大自信を吐露しただけのものでもない。

実は禅の究極のところは親知らず子知らずであり、この父子不伝の場ばかりは、虚堂はもとより釈迦・達磨が出てこようとも「半銭に直せず」である。この偈の真の肚はそこにあるのである。

「須弥畔」と書いてしまい、むぞうさに「南」の一字を書きたしたところ、稚拙を具象化したような書風、まことに一休宗純その人を眼前に見るような思いがする。

一休の墨蹟は数多いが、これが最高のものではなかろうか。

ほか

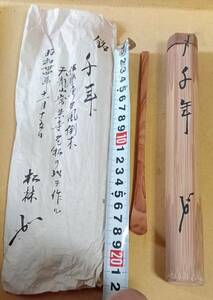

★状態★

1982年の、とても古い本です。

外観は通常保管によるスレ、背ヤケ、天小口に経年ヤケしみがある程度、

テキスト部など経年並ヤケありますが、

カラー写真図版良好、目立った書込み・線引無し、

問題なくお読みいただけると思います。(見落としはご容赦ください)

<絶版・入手困難本>オークションにも滅多に出ない、貴重な一冊です。

古本・中古品にご理解のある方、この機会にぜひ宜しくお願いいたします。

★お取引について★

■商品が到着しましたら、必ず「受取連絡」のお手続きをお願い申し上げます。

■中古品です。それなりの使用感がございます。

モニタのバックライトの作用により、写真画像は実際よりきれいに見えがちです。

■絶版・廃盤、一般の書店で販売されない限定販売、

書店や出版社で在庫切れである、またはその他の理由により、

定価に関係なく相場に合わせて高額となる場合があります。

■「かんたん決済支払明細」の画面を保存・印刷することで領収書に代えさせて頂きます。

■PCよりの出品です。携帯フリマサイトのようにすぐにご返信はできかねます。

■かんたん決済支払期限が切れた場合、連絡が取れない場合、

落札者都合にてキャンセルいたします。

■土・日・祝日は、取引ナビでの応答・発送をお休みしております。

他に連絡・発送のできない日は自己紹介欄に記載しております。

■万一、商品やお取引に問題があった場合は、いきなり評価ではなく、

取引ナビにてご連絡ください。

誠実に対応いたしますので、ご安心いただけますと幸いです。

■上記の点をご了承頂ける方のみ、

ご入札くださいますようお願い申し上げます。

★商品の状態について★

Yahoo!オークションの定める基準をもとに、出品者の主観により判断しています。

以下は公式ページより選択の目安より転載します。

新品、未使用…未開封の新品、または購入から時間がたっていない一度も使用していない商品

未使用に近い…中古ではあるが数回しか使用しておらず、傷や汚れがない

目立った傷や汚れなし…中古品。よく見ないとわからないレベルの傷や汚れがある

やや傷や汚れあり…中古とわかるレベルの傷や汚れがある

傷や汚れあり…中古品。ひとめでわかるレベルの大きな傷や汚れがある

全体的に状態が悪い…中古品。大きな傷や汚れや、使用に支障が出るレベルで不具合がある。ジャンク品など。

他にも出品しています。ぜひ御覧ください。

↓↓↓出品中の商品はこちら↓↓↓Click here!

支払い、配送

支払い方法

-

Yahoo!かんたん決済

- PayPay残高等

- PayPayクレジット

- クレジットカード

- PayPay銀行支払い

- 銀行振込(振込先:PayPay銀行)

- コンビニ支払い

![022622[TS]レア!!フランス■Baccarat オールドバカラ■籠目切子文様金縁菓子鉢 陽刻サインあり(検)古バカラ 義山ギヤマン 茶道具 水指](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0202/users/63775fd375db5159904fc05c3508be3f25d4476c/i-img640x480-1612600983gvtyfk274917.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)