本/古伊万里.の見分/骨董名人に聞く/初期伊万里.古九谷.藍九谷.柿右衛門.藍柿.鍋島.藍鍋島/そば猪口/蛸唐草/真作.真作-比較/贋作-裏銘.価格

このオークションは終了しています

この商品よりも安い商品

今すぐ落札できる商品

商品情報

本/古伊万里.の見分/骨董名人に聞く/初期伊万里.古九谷.藍九谷.柿右衛門.藍柿.鍋島.藍鍋島/そば猪口/蛸唐草/真作.真作-比較/贋作-裏銘.価格

商品説明

支払い、配送

支払い方法

-

Yahoo!かんたん決済

- PayPay残高等

- PayPayクレジット

- クレジットカード

- PayPay銀行支払い

- 銀行振込(振込先:PayPay銀行)

- コンビニ支払い

配送方法と送料

- 送料負担

- 落札者

- 配送情報

-

- 発送元

- 兵庫県

- 発送開始

- 支払い手続きから3~7日で発送

- 海外発送

- 対応しません

●●「真贋を見分ける」・・・●●

●古伊万里様式・「色絵芙蓉手花文皿」・贋作・(価格)/真作・(柴田コレクション)・・●

●●「真贋を見分ける」・・・●●

●鍋島様式・「色絵山水文皿」・贋作・(価格)/真作・(栗田美術館)・・●

●●「真贋を見分ける」・・・●●

●古伊万里様式・「染付日本地図文皿」 ・贋作/真作・(栗田美術館)・・・・・・・・・●

●柿右衛門様式・「色絵双鳥松竹梅輪花皿」・贋作・(価格)/真作・(柴田コレクション)・●

●●「真贋を見分ける」・・・●●

●古伊万里様式・「染付芙蓉手VOC鳳凰皿」・贋作・(2点・価格)/真作・・・●

●●「真贋を見分ける」・・・●●

●鍋島様式・「染付椿文皿」・贋作・(価格)/真作・(有田陶磁美術館)・・・●

●●「真贋を見分ける」・・・●●

●古伊万里様式・「色絵三果皿」・贋作/真作・・・・・・・・・●

●「初期伊万里の贋作」ー茶碗/徳利/辰砂染付皿/後絵・贋作・●

●●「真贋を見分ける」・・・●●

●「古九谷様式の贋作」・・・●

■■『書籍』・・・■■

―”骨董の名人に聞く”―

●●『古伊万里の見分け方』・・・●●

**”GAKKEN INTREIOR MOOK”**

―”表紙カバーに”―

◆ほんもの・にせものを見分ける。

◆柿右衛門・鍋島など・様式を見分ける。

◆17世紀後半・18世紀前半など・時代を見分ける。

◆キズや直しの度合いで・価格の違いを知る。

◆製作工程を通じて古伊万里の特徴を知る。

◆古伊万里のふるさと徹底ガイド。

―”はじめに”―

★古美術骨董は生きものです。

ことに古伊万里は・いまが旬です。

値段も安く・比較的手に入れやすい古伊万里は・骨董

市にあふれています。

また・贋作をよく見かけるのも古伊万里です。

いい物を手に入れたと・喜んで家に帰り・よく調べて

みたら贋作をつかまされていた・などという経験はあ

りませんか?

古伊万里ファンが増え、古美術としての名品を鑑賞す

る機会は増えてきたものの・古伊万里の様式や時代、

あるいは、真贋を見分ける知識はなかなか教えてもら

えません。

本書は、古伊万里を蒐集する読者の要望に応えて、す

ぐに役立つガイドブックをめざしました。

「よい買い物をするコツは、信頼できる店で買い物を

ること」・とは、古美術の世界でよく言われることで

す。

信頼のできる店には、必ずその道に明るい人がいます。

そんな人との付き合いのなかで、蘊蓄に耳を傾け、眼

をやしない、気に入った品を分けてもらい、世界を広

げていくのが、買い物上手ということでしょうか。

大阪老松町・「瀧川峰晴堂」・の黒川成守氏と・東京

青山骨董通り・「たさぶろう」・の森成一氏さのお二

人はそんな方々です。

本書のために、古伊万里についての知識を懇切ていね

いにご指導くださいました。

両氏には心より感謝申し上げます。

■発行日=1997年12月12日・(第1刷発行)。

■発行所=株式会社・学習研究社。

■サイズ=21×25.5cm。

■表紙カバー。

■定価=1800円+税。

■状態。

●表紙カバーに・多少の傷み・ヤケが有ります。

●本誌内に・多少の・ヤケが見えますが

●大きなダメージは有りません。

◆◆注意・・・◆◆

★本誌内に ”赤鉛筆” での書き込み・―・(横線、

アンダーライン)・|・(縦線)・○・(文字

の囲い)が、”多々” ありますので、ご理解頂け

る方のみ、御入札下さい。

★発行日より経年を・経て下ります。

コンディションに係らず・古書で有る事を

充分に御理解の上・御入札下さい。

★神経質な方は入札をご辞退下さい・・!!

●全・112頁・・・!!

●指導・・・!!

◆黒川成守(瀧川峰晴堂)・森茂一(たさぶろう)。

●各項目に・解説・見分けるポイント・他・・・!!

―”真作・贋作・比較写真”―

◆真作―贋作・(表面・側面・裏面・他)。

◆真作―贋作・(寸法・所蔵)。

◆解説。

◆他・・・・・。

―”見込み周りの文様・(時代別)”―

◆渦唐草文。

◆半花菱文。

◆波頭文。

―”そば猪口”―

**”(22点)”**

★十八世紀になって・食器類がそれぞれの用途に応じて

作られるようになりました。

その結果・いわゆる蕎麦猪口が生まれたのです。

生掛けで・高台があり・上げ底で・やや重く作られて

いる蕎麦猪口だから・初期伊万里のものだとしている

のは誤りです。

これらの猪口は・元禄・享保期・(1688~173

6)・になってから作られたものがほとんどです。

また・このころに作られた猪口に・印判手の蕎麦猪口

があります・(67ページ参照)。

蕎麦猪口は・その名の通り蕎麦を食べるときに使われ

ていたのかというとそうではありません。

江戸時代には向付として使われていたようです。

ちなみに・猪口とは酒を飲むときの酒器・刺身や酢の

物を盛る小鉢・(いわゆる・「のぞき猪口)・」とい

う意味です。

蕎麦猪口は・十八世紀中頃から・大量生産されるよう

になり・有田以外の地域でも生産されるようになりま

した。

一般に・「ころ茶碗」・と呼ばれているものは・波佐

見で作られていた・いわゆる・「くらわんか」・です。

蕎麦猪口の形は単純ですが・その文様の数たるや無数

です。

数千種類とも・数万種類あるともいわれています。

磁気のなかでも安価な蕎麦猪口という世界に職人はデ

ザインの粋を競ったのかも知れません。

まさに蕎麦猪口は、文様の百花繚乱の舞台です。

ここでは・蕎麦猪口の時代による見分け方と文様の種

類をジャンル分けして数例あげてみました。

◆初期伊万里の猪口。

◆18世紀前半の蕎麦猪口。

◆18世紀後半の蕎麦猪口。

◆19世紀前半の蕎麦猪口。

◆のぞき・(18世紀)。

◆ころ茶碗・(18世紀)。

―”文様に見る・蕎麦猪口あれこれ”―

**”(18点)”**

◆動物文様。

◆人物文様。

◆おめでたい文様。

◆草花文様。

◆連続文様。

◆山水図文様。

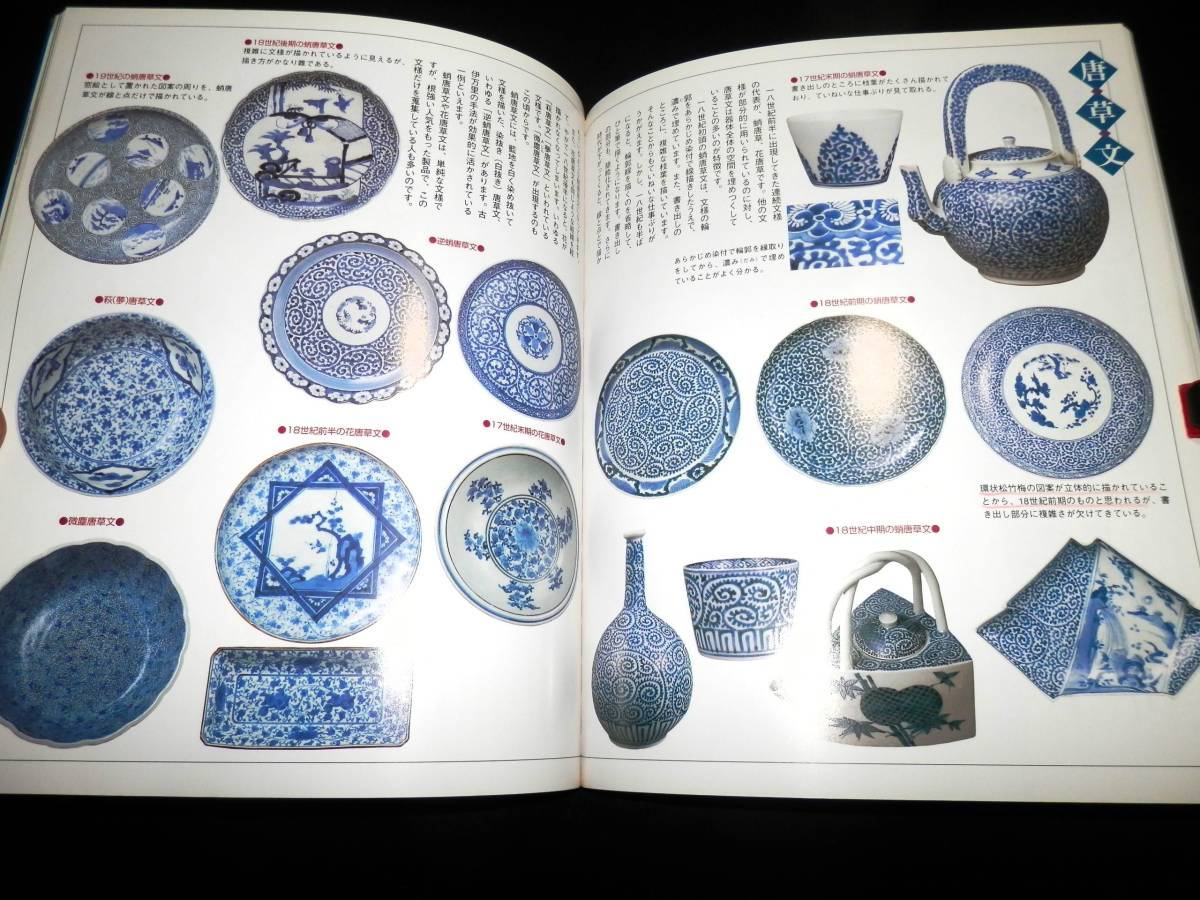

―”唐草文”―

**”(18点)”**

★18世紀前半に出現した連続文様の代表が・蛸唐草・

花唐草です。

他の文様が部分的に用いられているのに対し・唐草文

は器全体の空間を埋めつくしていることの多いのが特

徴です。

18世紀初頭の蛸唐草文は・文様の輪郭をあらかじめ

染付で線描きしたうえで・濃みで埋めています。

また・書き出しのところに・複雑な枝葉を描いていま

す・(略・・・・・)。

◆17世紀末期の蛸唐草文。

◆18世紀前期の蛸唐草文。

◆18世紀中期の蛸唐草文。

◆18世紀後期の蛸唐草文。

◆19世紀の蛸唐草文。

◆逆蛸唐草文。

◆萩・(夢)・蛸唐草文。

◆17世紀末期の花唐草文。

◆18世紀前半の花唐草文。

◆微塵唐草文。

●蒐集・資料などの参考に・・・!!

●探されていた方は・この機会に・・・!!

●以下・詳細をご覧ください・・・!!

◆掲載案内は抜粋して下ります。

◆掲載内容はQ&Aより問い合わせ下さい。

◆数字記載は目視です・間違いは御容赦下さい。

●掲載を抜粋紹介し・「タイトル」・と致します。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■■『はじめに』・・・■■

―”PART・1”―

■■『真贋を見分ける』・・・■■

―古伊万里様式―

●「色絵芙蓉手花文皿」・・・●

・九州陶磁文化館。

◆真作。

◆贋作・(12万円)。

―初期伊万里―

●「染付鷺文皿」・・・●

・戸栗美術館。

◆真作。

◆贋作・(15万円)。

―鍋島様式―

●「色絵水仙文皿」・・・●

・栗田美術館。

◆真作。

◆贋作・(8万円)。

―古伊万里様式―

●「染付日本地図文皿」・・・●

・栗田美術館。

◆真作。

◆贋作。

―柿右衛門様式―

●「色絵双鳥松竹梅輪花皿」・・・●

・九州陶磁文化館。

◆真作。

◆贋作・(2万5千円)。

―古伊万里様式―

●「染付芙蓉手VOC鳳凰文皿」・・・●

◆真作。

◆贋作・(18万円)。

◆贋作・(15万円)。

―古伊万里様式―

●「色絵金襴手菊花形鉢」・・・●

・九州陶磁文化館。

◆真作。

◆贋作・(3点組・15万円)。

―鍋島様式―

●「染付椿文皿」・・・●

・有田陶磁美術館。

◆真作。

◆贋作・(20万円)。

―古伊万里様式―

●「色絵三果文皿」・・・●

◆真作。

◆贋作。

●「初期伊万里の贋作」・・・●

◆茶碗。

◆徳利。

◆辰砂染付皿。

◆後絵・(皿)。

●「古九谷の贋作」・・・●

◆八角皿。

◆丸皿。

■■『様式・時代を見分ける』・・・■■

―”PART・2”―

●●「初期伊万里」・・・●●

**”各部・解説”**

◆「染付釣人物文皿」

・(1630年~40年代)。

★見込み部分に描かれた釣り人の絵と、縁部分に

描かれた単調な櫛歯文様とからなる意匠は、中

国人好みの文様である。

このことから中国の意匠を模倣している様子が

分かる。

稚拙ながらも、言いようのない魅力にあふれて

いる作品である。

★単調な藍染付に濃淡をつけて絵柄に味を添えて

いる。

この頃から、濃・(だ)・みの技法が用いられ

ていたことを示している。

濃みとは太い筆で釉薬を塗りこむこと。

★焼成段階で、磁土に含まれていた鉄分や不純物

が器面に噴出したり、匣鉢に入れていないため

、フリモノが付着しているものがある。

匣鉢とは、焼成時に作品を入れる筒。

★李朝や唐津焼を基調としているせいか、陶器の

高台と同じような作りをしておりほかの時期の

古伊万里に比べて高台が高い。

高台の削り出し、高台脇の削りあげは、この時

期特有の形状である。

★初期伊万里の皿の裏面には、釉薬を掛けた時に

ついた指の跡が残っているものがある。

★初期伊万里の皿や鉢・碗などでは、高台の径が

小さく、一般に高台径は器体径の三分の一とい

われている・(時代に経るのに従って高台径は

大きくなる)。

**”初期伊万里・解説”**

★日本での磁器誕生期に肥前・(現在の佐賀県)・有田

で造られた磁器を、一般に初期伊万里といいます。

ここでは、磁器生産が始められた慶長15・(161

0)・年前後から、ヨーロッパへの輸出がはじまる、

万治2・(1659)・年までの時期をその対象とし

ました。

★略・・・・・。

★当時、磁器専門の窯はなく、唐津焼の陶器窯で一緒に

焼かれることも多かったのですが、しだいに磁器専用

の窯が作られるようになり、磁器の生産量も増えてい

きました。

したがって当初、その形状は李朝系・古唐津系の意匠

を活かしたものが主流でした。

初期伊万里期は染付を中心とした作品が圧倒的に多い

のですが、李朝系の陶工によって磁器製作が支えられ

ていたにもかかわらず、その図案は、中国明朝末の景

徳鎮の模倣にありました。

と同時に、日本独自の磁器の姿を求めて試行錯を繰り

返した時代でもありました。

★山水文や花鳥文の普通の図案の完品で、七寸皿が・6

~70万円以上。

吹墨など特殊なもので・300万円以上。

**”初期伊万里を見分けるポイント”**

★土灰釉の生掛け焼成るのため、器体表面に釉だまりが

できやすく、透明感のない、全体に柔軟和な地肌。

生掛けとは、素焼をしない焼成方法で、素地に顔料で

文様を描き、その上に土灰釉を掛けて、一度で焼き上

げる方法のこと。

★釉を掛けたときの指の跡が残っているものがある。

★中国明朝の写しであるため、山水図と地文からなる素

朴な図案や、動植物を大きく描いた図案が多い。

★窯の状態や染付顔料の呉須・(コバルトから作る)・

の使い方が一定していないために、藍の色味に違いが

ある。

純粋のコバルトを贅沢に使った鮮やかな藍、高価なた

めに薄めて使った淡い藍。

地呉須を使った黒っぽい藍のものなど。

★李朝の磁器のように重く、全体に器体・(特に高台部

)・が厚く、焼歪みのある、素朴な作品が多い。

★高台の作りは、李朝や古唐津のように、土もの・(陶

器)・の作りをそのまま活かした形状をしており、ほ

かの時期の古伊万里に比べて高台が高い。

不均一で、砂目が多少付着していることもある。

★皿や鉢、碗などでは、器体の直径に比較して高台の径

が小さい・(最初期では器体の径の約3分の1といわ

れる)。

●「芙蓉手」・・・●

★器体の縁に描く図案をいくつかに分割し・窓絵にした

様式を・芙蓉の花が開いた時の様子に似ていることか

ら・「芙蓉手」・と呼ぶ。

◆染付芙蓉手草花文八角皿・(同・高台)。

●「吹墨」・・・●

★吹墨の技法とは・平皿に・野兎・柘榴・梅花文などを

描き・その文様を白く染め抜いて・染付絵具である呉

須を吹き付ける技法。

日本人好みの技法として現代でも用いられている。

◆染付吹墨兎文皿・(同・高台)。

●「銹釉」・・・●

★銹釉とは・かなり大量の鉄分を入れた釉のこと。

還元焼成すっることによって銹色になることから、こ

う呼ばれる。

ちなみに鉄分の量を少なくすると、青磁になる。

◆銹釉染付皿。

◆銹釉茶筅型花器。

◆銹釉柴垣雪持文変形皿。

◆他・・・・。

●「初期伊万里の図案」・・・●

★初期伊万里は、中国明末の染付磁器の模倣にはじまっ

たため、中国での意匠をそのままに写し取っている。

そのための図柄として、山水図と地文を単純に組み合

わせたものや、身近に咲いている草花、山野の動物や

鳥、昆虫などを描いたものが多い。

●「青磁」・・・●

★初期伊万里の青磁製造は・1630年になってからと

いわれている。

青磁は・釉薬の中に鉄分の混じったものが入っていて

・それが焼成時に青緑色に発色するものである。

多くの場合は素地全体にかかられる。

また、ヘラ彫りで文様が描かれている皿も作られてい

る。

◆青磁染付鷺文皿・(同・高台)。

◆青磁辰砂入桃形三脚鉢・(同・高台)。

◆青磁蓮文皿・(同・高台)。

●「九谷への変遷」・・・●

★初期伊万里の末期には・古九谷様式の要素を備えた作

品が出てくる。

口縁に捻りの入った皿や深みのある呉須を用いた作品

の出現である。

これらの作品から・初期伊万里から古九谷様式・(藍

古九谷)・へと変遷していく様子をうかがうことがで

きる。

◆染付草花文輪花皿・(同・高台)。

◆染付椿文皿・(同・高台)。

―”PART・3”―

●●「古九谷様式」・・・●●

★古九谷様式の魅力は・その意匠と色彩にある。

ひとつひとつに特別の注意を払って描かれた作品群に

・全く同じ意匠の作品は存在しないという。

古九谷様式の特徴である緑・紫・黄・赤・藍などの色

は・それぞれ独自の深みと・透明感を持っている。

●「古九谷様式」・・・●

**”各部・解説”**

◆「色絵山水文平鉢」・(同・高台・銘)。

**”古九谷様式・解説”**

★略・・・・・。

★古九谷様式は、図柄と作品の状態によって値段が異な

ります。

五寸皿で、数10万円のものもあれば、数100万円

するものもあります。

藍九谷は、七寸皿で、6~70万円以上。

**”古九谷様式・見分けるポイント”**

★緑・紫・黄・赤・藍などの色には、古九谷独自の深み

と重厚感がある。

★器を斜めにすると見える虹彩は、古い色絵磁器に共通

する現象であるが、古九谷様式には顕著に現われてい

るものが多い。

★皿の形状は、初期伊万里に比べて、高台径が大きく、

全体に少し薄作りで、見込みが広くて浅い。

★藍古九谷は、深みのある濃い呉須を用いて、力強い筆

致で描かれているのが特徴。

★他・・・・・。

●「藍古九谷」・・・●

★藍古九谷とは・深みのある濃い色調の呉須を用いて描

かれた文様で・山水図や花鳥・あるいは幾何学文様を

絵画的・写実的に精緻に描いた皿類が多い。

全体的に・図案はおだやかな意匠と描写によるものが

多い。

また・藍古九谷の皿の裏に描かれている文様は大きく

二種類に分けれれる。

ひとつは・高台周りに円圏を巡らしただけのものであ

り・他は・円圏に加えて花唐草文や唐草風文を描いて

あるものである。

いずれもていねいに描かれている。

◆染付鷺文花弁皿。

◆染付鳥草花文皿。

◆染付鶉文皿。

◆染付鳥木文徳利。

◆染付虎文皿・(同・高台)。

◆染付桃文深皿。

◆染付面取草花文大壺。

◆染付竹文皿。

◆染付竹虎文皿。

◆他・・・・・。

●「青手古九谷」・・・●

●「瑠璃釉」・・・●

―”PART・4”―

●●「柿右衛門様式」・・・●●

**”各部・解説”**

◆「色絵松竹梅八輪花皿」・(同・高台)。

**”柿右衛門様式・解説”**

★略・・・・・。

★色絵磁器の七寸皿で、300万円以上。

藍右衛門は、七寸皿で、6~70万円以上。

**”柿右衛門様式・見分けるポイント”**

★乳白色の素地・(濁し手)・が・色絵を鮮やかに映す。

濁し手では・染付を行わないで上絵を描くために・青

みのない乳白色の素地になるのが特徴。

★藍柿右衛門様式は・呉須を薄めに使っていることとボ

カシを利かしているところが魅力。

★他・・・・・。

●「柿右衛門の白磁」・・・●

●「藍柿右衛門」・・・●

●「柿右衛門の模写」・・・●

●「柿右衛門の人形」・・・●

―”PART・5”―

●●「鍋島様式」」・・・●●

**”各部・解説”**

◆「色絵牡丹青海波文皿」・(同・側面)。

**”鍋島様式・解説”**

★略・・・・。

★色鍋島は珍しいこともあって、七寸皿で、1000万

円以上・(図案によっては3~5000万円以上)。

藍鍋島は色鍋島の約3分の1程度。

**”鍋島様式・見分けるポイント”**

★染付で線描きをして・上絵を付ける。

★葉の先端を裏返したり・葉の主脈と支脈と少し離して

描くのが特徴。

★墨はじきの技法を用いて繊細さを意匠に活かす。

墨はじきは・染色のロウケツ染めと同じ技法で・白抜

きにする部分にあらかじめ墨で画いておいてから・染

付で濃み・(塗り)・素焼きをして墨の部分を焼き飛

ばすことによって・白抜きの文様を描くこと。

鍋島の様式では・青海波文・紗綾形文などによく使わ

れる。

★木製の盃の形をした・「木盃型」・の皿が鍋島の主流。

その大きさも三寸・五寸・七寸・一尺に限られている。

★他・・・・・。

●「鍋島の図案」・・・●

●「青磁」・・・●

●「藍鍋島」・・・●

―”PART・6”―

●●「古伊万里様式」・・・●●

●『17世紀後半の染付』・・・●

**”17世紀後半の染付の特徴”**

★オランダ東インド会社の頭文字V.O.C名入りの皿が

輸出用として作られる。

★中国の山水画、花鳥画の写しから、牡丹と、唐獅子、

龍と鳳凰、雲と鶴、松竹梅に柴垣、楼閣と人物、宝尽

くしなどの複合文様の意匠を取り入れるようになる。

★高台に描かれている年款は、中国磁器の模倣として、

初期伊万里のころから書かれてきたが、この時代から

きちんとした楷書体で書かれるようになる。

この時代の年款とては・「大明年製」・「成化年製」

・と書かれたものが多い。

他に、角福などもある。

★他・・・・・。

●『18世紀前半の染付』・・・●

**”18世紀前半の染付の特徴”**

★花唐草、蛸唐草などの連続文様のひとつひとつが、き

っちりていねいに描かれている。

★文様の染付で縁取りしているのは、時代が古いことを

示す・(ていねいな仕事をしていることの証)。

★見込み周りに渦唐草が描かれるようになるのは元禄期

・(1688~1704)・末以降。

元禄末期に、渦唐草が二重に正確な筆致で描かれてい

る・「二重渦唐草」・からはじまったと思われる。

★他・・・・・。

◆染付楼閣文皿。

◆染付桜文向付。

◆染付柳下鷺文皿・(同高台・裏銘)。

◆染付青磁吹墨鷺文深鉢・(同高台)。

◆染付芙蓉手渦雲牡丹文皿。

◆染付草花文深皿・(同高台・裏銘)。

◆芙蓉手花卉花唐草文皿・(同高台・裏銘)。

●『18世紀後半の染付』・・・●

**”18世紀後半の染付の特徴”**

★天明期に・乾隆様式と一緒に流入してきたと思われる

明るい茄子紺の染付が出てくる・(浮世絵で使われて

いる藍と同じ顔料)。

★布の藍染の手法を取り入れた、染付を白く抜いた染抜

き・(白抜き)・の技法の出現。

★花唐草、牡丹花唐草文様などでは、花を描かずに、葉

や蔓だけを描くようになる。

萩・(夢)・唐草や微塵唐草文様などの花のない唐草

文が出てくるのはこの時代。

★他・・・・・。

●『19世紀前半の染付』・・・●

**”19世紀前半の染付の特徴”**

★微塵唐草や花のない唐草が、さらに増え、描き方もラ

フになってくる。

★陽刻文で地図の輪郭を取り、染付で国名や国の形を描

き、海は青海波文、天と地には鶴が舞っている。

万国地図や日本地図の大皿がたくさん作られた。

★天保期よりオランダ貿易が復興する。

コンプラ瓶はその代表的商品。

また、南蛮人を描いた製品も多い。

★他・・・・・。

●『17世紀後半の色絵』・・・●

**”17世紀後半の色絵の特徴”**

★見込みと絵と縁文様とからなる意匠は輸出用向け。

皿類では見込み・鉢類では内外側面のどちらか一面に

・壺類では外側に主文様となる絵を描き器の縁や肩を

補助的な文様で飾る意匠。

★型物は・大名や豪商らの別注文に応じて製作された・

国内向け最盛期古伊万里の傑作。

★他・・・・・

●『18世紀前半の色絵』・・・●

**”18世紀前半の色絵の特徴”**

★金彩と染付をともなう赤絵糸五彩の色絵磁器を・「金

襴手」・と呼ぶ。

染付の色に負けぬように・赤色や金彩を強く施してい

るのが特徴。

★装飾性を探るために・空間を複雑に描かれた地文様で

埋める。

雷文・花形文・襷文・青海波・亀甲繋文・籠目文など

の幾何学文様を使うことが多い。

★他・・・。

●『18世紀後半の色絵』・・・●

**”18世紀後半の色絵の特徴”**

●『19世紀前半の色絵』・・・●

**”19世紀前半の色絵の特徴”**

―”コラム”―

◆見込みまわりの文様。

◆印判手。

―”コラム”―

◆蕎麦猪口。

◆唐草文。

―”コラム”―

◆直し。

◆キズ。

―”PART・7”―

●●「古伊万里の製作工程」・・・●●

―”PART・8”―

●●「古伊万里のふるさとを訪ねる」・・・●●

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■入力のミスはご容赦下さい。

■他の出品も・是非・御覧下さい。

■商品詳細文の転用は堅くお断り致します。

■■入札案内・・・■■

●状態はすべて点検済ですが

●見落し等が無いとは言えません。

●見解の相違も御座います。

●御了承・御理解の上・入札下さい。

■■支払詳細■■

●かんたん決済。

■■送料の案内■■

●185円。

●クリックポスト。

・(日本郵便)。

・(1回1落札)。

●簡易包装。

・(包装指定は別途料金)。

●落札金額に関わらず同一の包装と

●させて頂きます。

■■注意■■

●質問は必ず事前にお願い致します。

●落札後のクレームはお受けできません。

●落札日より7日以内に必ず決算下さい。

●7日以内に振込み確認出来ない場合は落札者都合

●のキャンセルとして処理させて頂きます。

●取り置の場合でも、最初の落札日より7日以内に必

●ず決済下さい。

●いかなる場合でも決済後に・一度発送致します。

■■要注意■■

●入札の取消はいかなる場合でも不可能です

●質問欄での取消依頼もお受けできません。

●落札後は取引ナビにて詳細を連絡させて頂きます。

●電話での連絡はお受けできません。

●上記事項を充分に御理解の上での入札とさせてき頂

●ます。

■商品詳細文の転用・盗用は堅くお断り致します・!

+ + + この商品説明は オークションプレートメーカー2 で作成しました + + +

No.213.002.002